Raramente, quando falamos de vinho, se menciona a embriaguez. Os mais informados sobre a sua história sabem que ela está nas suas origens. É nas antigas tradições asiáticas e sobretudo mediterrâneas que o vinho revela todo o seu esplendor como bebida espiritual, produzindo a chamada embriaguez mística. O costume, em uso em antigas confrarias religiosas, de se beber o vinho espiritualmente, em razoáveis quantidades, se perdeu para o homem moderno.

Os mais informados sobre a sua história sabem que ela está nas suas origens. É nas antigas tradições asiáticas e sobretudo mediterrâneas que o vinho revela todo o seu esplendor como bebida espiritual, produzindo a chamada embriaguez mística. O costume, em uso em antigas confrarias religiosas, de se beber o vinho espiritualmente, em razoáveis quantidades, se perdeu para o homem moderno.

Desde a mais remota antiguidade sabemos que o vinho tem a fama de desfazer vários sortilégios, de desmascarar mentiras e também de ser consumido pela alma dos mortos quando derramado sobre a terra à guisa de libação. Entre os antigos gregos, a libação tanto podia consistir na aspersão da bebida em intenção de alguma divindade (sempre Dioniso, no caso) ou no ato de consumi-lo simplesmente por prazer ou para brindar. O verbo libar, lembremos, traduz uma ideia de sacrifício, de oferenda e também de prazer, de satisfação. Acima de tudo, porém, nunca devemos esquecer que libar é oferecer aos deuses, isto é, buscar através do vinho o que há de melhor, superior, transcender. Como exemplo, lembremos que Ulisses, para evocar a alma dos mortos, como está na Odisseia, usa o vinho, numa cerimônia que os gregos chamavam de "nekyia".

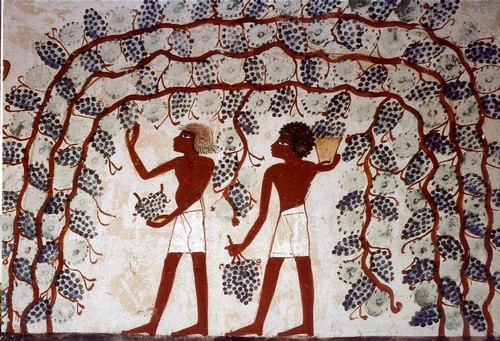

Historicamente, a cultura da vinha é muito antiga no Oriente, no norte da África e na bacia do Mediterrâneo . Há inúmeros registros que atestam sua presença no Egito há mais de 3000 anos aC, onde recebiam o nome de “olhos de Horus” os seus pequeninos frutos escuros. Na antiguidade, em qualquer festa ou cerimônia o vinho nunca faltava. É bastante conhecida a passagem bíblica que registra o primeiro milagre de Cristo, a transformação da água em vinho, numa festa realizada em Caná, cidade da Galiléia, conforme está no evangelho de João. O cristianismo foi buscar no mundo grego e judaico muitas das imagens tendo a bebida por tema. O simbolismo medieval cristão se valeu muito da parábola que nos fala de Cristo como a própria cepa da vinha e de seus discípulos como os seus galhos.

. Há inúmeros registros que atestam sua presença no Egito há mais de 3000 anos aC, onde recebiam o nome de “olhos de Horus” os seus pequeninos frutos escuros. Na antiguidade, em qualquer festa ou cerimônia o vinho nunca faltava. É bastante conhecida a passagem bíblica que registra o primeiro milagre de Cristo, a transformação da água em vinho, numa festa realizada em Caná, cidade da Galiléia, conforme está no evangelho de João. O cristianismo foi buscar no mundo grego e judaico muitas das imagens tendo a bebida por tema. O simbolismo medieval cristão se valeu muito da parábola que nos fala de Cristo como a própria cepa da vinha e de seus discípulos como os seus galhos.

As religiões do Oriente sempre consideraram a videira como uma árvore sagrada, sendo seu produto a bebida dos deuses, a bebida do fogo vital. É árvore messiânica, salvadora, para o povo de Israel; antigos registros sempre a identificaram como a árvore da vida. No Gênesis, na passagem da expulsão do Paraíso, uma das interpretações possíveis dessa perda é a de que Adão e Eva provaram os frutos da vinha, que podiam levar ao céu ou ao inferno, e não os frutos da figueira ou da macieira, como alguns admitem.

Entre os judeus, uma boa esposa e uma vinha fecunda eram bens que não tinham preço. O vinho, “iáin” em hebraico, deve ser usado na celebração do Shabat, nas ciruncisões e nos casamentos. Na antiga Judéia, a vinha sempre apareceu como um grande símbolo da fertilidade. As moças solteiras, à procura de marido, costumavam passear nos vinhedos, exibindo-se para os possíveis pretendentes. Um dos episódios bíblicos mais famosos é o da embriaguez de Noé. Depois do dilúvio, Noé plantou uma videira, produziu vinho com os seus frutos, embriagando-se até ao desfalecimento. Noé, como se sabe, amaldiçoou seu filho Cham, que riu da sua nudez. No mito sumeriano, o heroi que se assemelha a Nóe é Utanapisthin.

do Shabat, nas ciruncisões e nos casamentos. Na antiga Judéia, a vinha sempre apareceu como um grande símbolo da fertilidade. As moças solteiras, à procura de marido, costumavam passear nos vinhedos, exibindo-se para os possíveis pretendentes. Um dos episódios bíblicos mais famosos é o da embriaguez de Noé. Depois do dilúvio, Noé plantou uma videira, produziu vinho com os seus frutos, embriagando-se até ao desfalecimento. Noé, como se sabe, amaldiçoou seu filho Cham, que riu da sua nudez. No mito sumeriano, o heroi que se assemelha a Nóe é Utanapisthin.

A vinha, a figueira, a romãzeira, a oliveira e a palmeira consituíam quase que totalmente a paisagem de Israel nos tempos bíblicos. A vinha e a oliveira cresciam em todos os jardins, lembrando sempre a imagem de perfeita felicidade. Normalmente, entre os agricultores, naqueles tempos, usavam-se como bebidas a água, o leite ou o soro. Nas festas e nos banquetes, chamados de bebedeiras (mishtê), a bebida eram o vinho e um licor chamado “shekhar”, provavelmente uma espécie de cerveja, de origem egípcia .

SHEKHAR

SHEKHAR

Os vinhos de Israel eram famosos, provenientes de vinhedos das planícies, dos vales e dos terraços montanhosos. A sua importância era grande, dele falando os poetas sempre liricamente. Era usado também na liturgia cotidianamente, em sacrifícios e libações, como símbolo do mistério da vida em Deus. Há também registros do uso medicinal do vinho, enfatizados sempre os perigos do seu consumo exagerado.

Entre os gregos, a cultura da vinha ganha importância maior, tendo  estreita relação com a do trigo, representada a primeira por Dioniso, deus das metamorfoses, e a segunda por Deméter, a deusa dos grãos, dos cereais, em especial o trigo. Ressalte-se que o culto de Dioniso sempre apareceu associado à ideia grega de mistério (mysterion), palavra que, neste contexto, quer dizer iniciação. O iniciado (mystes) era aquele que devidamente instruído e treinado por um “mystagogo” (professor de mistério), participava dos cultos do deus. A iniciação sempre lembrava transformação, renascimento para um outro tipo de vida, idéias incorporadas pelo cristianismo na eucaristia. É nesta perspectiva que a vinha é considerada como a expressão vegetal da imortalidade.

estreita relação com a do trigo, representada a primeira por Dioniso, deus das metamorfoses, e a segunda por Deméter, a deusa dos grãos, dos cereais, em especial o trigo. Ressalte-se que o culto de Dioniso sempre apareceu associado à ideia grega de mistério (mysterion), palavra que, neste contexto, quer dizer iniciação. O iniciado (mystes) era aquele que devidamente instruído e treinado por um “mystagogo” (professor de mistério), participava dos cultos do deus. A iniciação sempre lembrava transformação, renascimento para um outro tipo de vida, idéias incorporadas pelo cristianismo na eucaristia. É nesta perspectiva que a vinha é considerada como a expressão vegetal da imortalidade.

No mito grego, Dioniso, deus de Nysa (montanha sagrada), é o que nasceu duas vezes. É filho do Senhor do Olimpo, Zeus, e de Sêmele, virgem princesa tebana. Amada por Zeus, Sêmele pretendeu vê-lo em todo seu esplendor divino. Não resistiu, sendo fulminada. Zeus recolheu, então, o embrião (o futuro Dioniso), que ela tinha em seu ventre, e o alojou em sua coxa. No momento devido, a criança, já plenamente desenvolvida, dali foi retirada. Nascia Dioniso. O nome Baco, pelo qual o deus será também reconhecido, se deve às peculiaridades do seu duplo nascimento. Enquanto “grávido” de seu filho, Zeus mancava, claudicava, maneira de andar designada pelo verbo “bakkeio”, andar típico das pessoas tomadas por alguma forma de embriaguez, cambaleantes, delirantes.

do Senhor do Olimpo, Zeus, e de Sêmele, virgem princesa tebana. Amada por Zeus, Sêmele pretendeu vê-lo em todo seu esplendor divino. Não resistiu, sendo fulminada. Zeus recolheu, então, o embrião (o futuro Dioniso), que ela tinha em seu ventre, e o alojou em sua coxa. No momento devido, a criança, já plenamente desenvolvida, dali foi retirada. Nascia Dioniso. O nome Baco, pelo qual o deus será também reconhecido, se deve às peculiaridades do seu duplo nascimento. Enquanto “grávido” de seu filho, Zeus mancava, claudicava, maneira de andar designada pelo verbo “bakkeio”, andar típico das pessoas tomadas por alguma forma de embriaguez, cambaleantes, delirantes.

Após seu nascimento, o menino-deus foi levado para o monte Nysa e entregue aos cuidados de ninfas e sátiros. Conta o mito que perto da gruta em que se abrigava com seus preceptores Dioniso descobriu uma árvore da qual pendiam maduros cachos. Recolheu-os e os espremeu, esquecendo o líquido obtido por alguns dias. Pouco tempo depois, ele e seus preceptores o beberam. Beberam-no repetidamente, pondo-se ao final a dançar freneticamente ao som de címbalos e tambores, uma celebração na qual ele, Dioniso, era o centro. Ao final da festa, caíram todos desfalecidos.

Logo, essas festas se propagaram, organizando-se em forma de culto segundo três momentos. O primeiro era o da chamada orgia, com muita música, dança e consumo de vinho, agora elevado à categoria de bebida enteógena (que leva a  deus). A orgia era um ritual noturno celebrado em honra ao jovem deus, tendo por finalidade o rompimento das resistências conscientes dos participantes, resistências estas que impediam a comunhão, a sintonia de sentimentos, a identificação de todos. O grande objetivo da orgia era o de levar os participantes ao êxtase, o segundo momento. Isto é, levá-los ao esvaziamento interior, à exaltação mística, para que, então, o deus se aposasse de todos, invadindo-os, penetrando-os. Esta penetração do deus era o terceiro momento, chamado pelos gregos de entusiasmo (deus em nós), um estado de interiorização profunda, que levava a uma outra vida, a um novo modo de ser.

deus). A orgia era um ritual noturno celebrado em honra ao jovem deus, tendo por finalidade o rompimento das resistências conscientes dos participantes, resistências estas que impediam a comunhão, a sintonia de sentimentos, a identificação de todos. O grande objetivo da orgia era o de levar os participantes ao êxtase, o segundo momento. Isto é, levá-los ao esvaziamento interior, à exaltação mística, para que, então, o deus se aposasse de todos, invadindo-os, penetrando-os. Esta penetração do deus era o terceiro momento, chamado pelos gregos de entusiasmo (deus em nós), um estado de interiorização profunda, que levava a uma outra vida, a um novo modo de ser.

Da Hélade, segundo o mito grego, o culto levado por Dioniso passou à Índia, a todo o Oriente, espalhando-se também por todo o Mediterrâneo. Dioniso levava o seu culto triunfalmente a todos esses lugares, indo sempre num carro puxado por panteras, enfeitado com pinhas, ramos de hera e pâmpanos, todos símbolos seus, sempre acompanhado por sátiros, por suas sacerdotisas, as mênades, também chamadas de bacantes, e por músicos e cantores, um cortejo sempre alegre e ruidoso.

segundo o mito grego, o culto levado por Dioniso passou à Índia, a todo o Oriente, espalhando-se também por todo o Mediterrâneo. Dioniso levava o seu culto triunfalmente a todos esses lugares, indo sempre num carro puxado por panteras, enfeitado com pinhas, ramos de hera e pâmpanos, todos símbolos seus, sempre acompanhado por sátiros, por suas sacerdotisas, as mênades, também chamadas de bacantes, e por músicos e cantores, um cortejo sempre alegre e ruidoso.

Tornando-se divindade olímpica, Dioniso foi consagrado como deus da orgia, do êxtase e do entusiasmo, divindade da liberação, da metamorfose, da eucaristia, sempre festejado. Suas festas deram também origem ao ditirambo (canto em sua homenagem, depois composição poética livre que visava festejar o vinho, a alegria, os prazeres da mesa, num tom entusiástico), ao drama teatral, à tragédia e à comédia, como manifestações superiores do espírito grego.

Deus da vegetação, da vinha, do vinho, da regeneração da natureza, da vida selvagem, Dioniso é o senhor da fecundidade e da exuberância vegetal, animal e humana. As consequências sociais e políticas do seu culto foram imensas no mundo grego, pois ele era o deus que levava ao rompimento das barreiras, à supressão das proibições, das interdições, dos tabus. Sêmele, sua mãe, baixara ao mundo infernal, como acontecia com todos os que morriam. Dioniso, quando do seu retorno triunfal das viagens pelo mundo que fizera para propagar o seu culto, foi buscá-la, libertando-a do tétrico reino de Hades-Plutão e transformando-a na primeira de suas sacerdotisas.

animal e humana. As consequências sociais e políticas do seu culto foram imensas no mundo grego, pois ele era o deus que levava ao rompimento das barreiras, à supressão das proibições, das interdições, dos tabus. Sêmele, sua mãe, baixara ao mundo infernal, como acontecia com todos os que morriam. Dioniso, quando do seu retorno triunfal das viagens pelo mundo que fizera para propagar o seu culto, foi buscá-la, libertando-a do tétrico reino de Hades-Plutão e transformando-a na primeira de suas sacerdotisas.

Esta passagem da vida do deus sinaliza de modo claro uma de suas principais funções, a de libertador do mundo infernal, aquele que traz à superfície as riquezas do mundo subterrâneo. Numa leitura psicanalítica, a superfície seria a consciência e o mundo subterrâneo o subconsciente. Num outro plano, a descida infernal de Dioniso simboliza a alternância das estações, a morte e a ressurreição do mundo vegetal. O culto dionisíaco apresenta também, segundo uma perspectiva religiosa ou existencial, a despeito de seus possíveis excessos, o grande esforço da humanidade no sentido de romper a barreira que a separa da transcendência.

DEMETER

Dioniso fala, nas festas, principalmente as celebradas no santuário de Eleusis, de Deméter, da libertação, do rompimento das inibições, das repressões, dos recalques. Ele propõe a dissolução das formas que bloqueiam a personalidade, levando-a regressivamente a estados caóticos, primordiais, ou, de outra maneira, levando-a a um mergulho no mundo subconsciente para que dali possa esta personalidade, emergindo, renovada, atingir diferentes e superiores estágios de existência. A libertação dionisíaca é, contudo, perigosa para os que vivem uma existência puramente instintiva, animal, materialista (a maior parte da humanidade) porque a viverão num plano involutivo, regressivo, animalizando-se mais ainda.

A vinha era para os gregos a árvore da vida. O vermelho-escuro, a cor do vinho, era a cor do deus. Nas primeiras encenações teatrais que se fizeram no mundo grego, nascidas de suas festas, os atores rústicos passavam em seu rosto a borra do vinho. O vermelho era também a cor dos heróis na antiguidade grega como símbolo do sangue e do fogo, princípio e poder da vida.

Dioniso tirou o vinho de sua condição selvagem, grosseira, assumindo, por isso, a atribuição de um deus civilizador. A dosagem entre o seco e o úmido dá ao deus o apelido de “orthos” (reto). Ele concedeu aos homens, como Deméter o fez com relação aos cereais, a força para que pudessem ficar de pé, para que abandonassem o mundo animal. Antes de Deméter, os humanos comiam alimentos crus, pesados, submetidos que estavam a uma dieta destemperada. Já com Dioniso, temos a arte da dosagem do vinho, de temperá-lo, a vida cultivada, o diálogo. Ele criou, juntamente com Deméter, a arte de viver, a reflexão dietética, a prática culinária e o saber médico. Lembremos que o vinho tem destaque na medicina e na filosofia gregas. Platão escreveu uma de suas mais belas obras, um diálogo, o “Symposium”, para honrá-lo.

Simpósio, como Platão o entendia, era uma reunião na qual os convidados, exclusivamente homens, discutiam filosofia e bebiam vinho (posis, ato de beber, mais o prefixo syn, reunião). A festa era conduzida por um simposiarca que se encarregava de dosar a bebida distribuída, aumentando, com misturas, o seu teor alcoólico se os participantes estivessem desanimados e diminuindo-o se muito acalorado o debate. Os músicos, nessas ocasiões eram retirados da sala, pois o filósofo achava que pessoas inteligentes não precisariam de música ambiente. Além do mais, é de se lembrar que para o filósofo filosofia e mulheres eram incompatíveis.

Simpósio, como Platão o entendia, era uma reunião na qual os convidados, exclusivamente homens, discutiam filosofia e bebiam vinho (posis, ato de beber, mais o prefixo syn, reunião). A festa era conduzida por um simposiarca que se encarregava de dosar a bebida distribuída, aumentando, com misturas, o seu teor alcoólico se os participantes estivessem desanimados e diminuindo-o se muito acalorado o debate. Os músicos, nessas ocasiões eram retirados da sala, pois o filósofo achava que pessoas inteligentes não precisariam de música ambiente. Além do mais, é de se lembrar que para o filósofo filosofia e mulheres eram incompatíveis.

AGOSTINO CARRACCI (1557-1602)

A história do encontro de Dioniso com a princesa cretense Ariadne é muito significativa ao nos revelar miticamentte a entrada do vinho no Mediterrâneo oriental. A princesa cretense representa nesta história uma antiga divindade egeia da vegetação, do mundo natural, que deve desaparecer para que a nova cultura entre na região. Dioniso, no drama de Ariadne, é o deus novo, que suplanta uma antiga divindade, do mundo matriarcal, e que, por isso, a leva à morte, mas nunca deixando, porém, de honrá-la devidamente. O deus lhe deu, como presente das núpcias fatais que convolam, o encontro de ambos na ilha de Naxos, um belíssimo diadema, uma tiara, depois fixada nos céus como constelação da “Corona Borealis”.

que a nova cultura entre na região. Dioniso, no drama de Ariadne, é o deus novo, que suplanta uma antiga divindade, do mundo matriarcal, e que, por isso, a leva à morte, mas nunca deixando, porém, de honrá-la devidamente. O deus lhe deu, como presente das núpcias fatais que convolam, o encontro de ambos na ilha de Naxos, um belíssimo diadema, uma tiara, depois fixada nos céus como constelação da “Corona Borealis”.

O vinho acompanha o homem e as sociedades que ele vai criando há milênios. Muito se escreveu sobre os mais variados aspectos do vinho, o místico-religioso, o social, o medicinal, o filosófico, o psicológico etc, em todas as tradições e culturas. Mais perto de nós, numa compilação medieval do início do século  XIV, lá pelos anos de 1300, chamada “Gesta Romanorum”, que reúne muitas informações dos tempos passados, inclusive comentários bíblicos, ficamos conhecendo, curiosamente, um detalhe sobre o episódio que teve Noé por protagonista e sobre o vinho que ele produziu. Esta história faz desse patriarca judeu, que nasceu circuncidado e que foi protegido do dilúvio, o primeiro grande produtor dessa bebida na história da humanidade. Noé, segundo os romanos, não plantou a vinha, mas, sim, a encontrou em estado selvagem.

XIV, lá pelos anos de 1300, chamada “Gesta Romanorum”, que reúne muitas informações dos tempos passados, inclusive comentários bíblicos, ficamos conhecendo, curiosamente, um detalhe sobre o episódio que teve Noé por protagonista e sobre o vinho que ele produziu. Esta história faz desse patriarca judeu, que nasceu circuncidado e que foi protegido do dilúvio, o primeiro grande produtor dessa bebida na história da humanidade. Noé, segundo os romanos, não plantou a vinha, mas, sim, a encontrou em estado selvagem.

Os antigos povos latinos deram o nome de “labrusca”, depois “lambrusca”, a esta vinha e ao seu tipo de uva porque ela crescia livre nos limites dos campos, das florestas e dos caminhos. Como o vinho que produziu a partir dessa uva era muito ácido, sendo impossível consumi-lo, Noé, diz o texto, resolveu melhorá-lo. Sacrificou quatro animais, um leão, um cordeiro, um macaco e um porco, e com o sangue deles misturado fez uma espécie de estrume, depositando-o nas raízes das vinhas. Este estrume, revela-nos a referida compilação, adocicou o vinho.

NOÉ E SEUS FILHOS

NOÉ E SEUS FILHOS

Uma grande confusão, porém, foi gerada. Sob efeito do vinho, muitos que o consumiram (Noé o distribuía, incentivando as pessoas a beber cada vez mais) se transformaram em leões, demonstrando muita cólera por isso, o que lhes causou a perda da memória. Outros se transformaram em cordeiros, demonstrando, depois de consumir bastante a bebida, muito pudor, recato, pudicícia. Outros se tornaram macacos, ficando inconvenientes, curiosos, brincalhões, desagradáveis. A “Gesta Romanorum” não fala nada das consequências porcinas decorrentes da ingestão do “lambrusca”. Segundo alguns que se voltaram para estudar esse inusitado acontecimento, nenhum registro foi feito sobre tal influência em virtude de sua evidência, ou seja, boa parte dos que consomem vinho, e não só o “lambrusca”, se transformam realmente em porcos.

A primeira bebida fermentada que a humanidade conheceu foi o hidromel, do qual temos notícia desde a longínqua pré-história. Como bebida usualmente consumida, pertenceu ao chamado período do semi-sedentarismo do homem. Já o vinho, como o encontramos em algumas tradições, acabou por se impor, pois era a bebida do homem que se sedentarizava, que se fixava à terra e sobretudo que se civilizava.

Plutarco, biógrafo e moralista grego do primeiro século dC, deixou-nos o seguinte registro: “Antes de se conhecer a vinha, usava-se o mel, tanto para a bebida como para os sacrifícios, e ainda hoje os bárbaros, que não cultivam a vinha, bebem uma espécie de mel diluído, que preparam com raízes e de gosto semelhante ao vinho.”

Aristóteles, filósofo grego do séc. IV aC, discípulo de Platão e preceptor do grande Alexandre Magno, observou: “um homem embriagado de vinho cai para a frente porque tem a cabeça pesada. Mas bêbado de cerveja cai para trás porque é derrubado; com as outras bebidas alcoólicas, os bêbados caem em qualquer direção, para a esquerda ou para a direita, para a frente ou para trás.” Até hoje não entendi bem essa colocação do grande mestre peripatético, nem conheço estudos sobre esse critério de classificar bebidas pela direção da queda que provocam quando ingeridas em grande quantidade...

filósofo grego do séc. IV aC, discípulo de Platão e preceptor do grande Alexandre Magno, observou: “um homem embriagado de vinho cai para a frente porque tem a cabeça pesada. Mas bêbado de cerveja cai para trás porque é derrubado; com as outras bebidas alcoólicas, os bêbados caem em qualquer direção, para a esquerda ou para a direita, para a frente ou para trás.” Até hoje não entendi bem essa colocação do grande mestre peripatético, nem conheço estudos sobre esse critério de classificar bebidas pela direção da queda que provocam quando ingeridas em grande quantidade...

Na antiga Grécia (Atenas), bebiam-se, além da água, naturalmente, muito leite de cabra e uma espécie de hidromel. As classes populares gostavam do “Kykeon” (girar, rodopiar), uma bebida enteógena mais diluída, que entrava nos mistérios de Eleusis através de Dioniso. A elite grega, mais refinada, tinha verdadeiro horror desse costume popular. No campo, principalmente, as preferências incluíam o vinho adocicado.

A fabricação do vinho diferia muito dos processos atuais.  Não se praticava a fermentação em dornas de forma prolongada ou sistemática, o que sempre dificultava a sua conservação. Para preservar o precioso líquido era costume, em algumas regiões, juntar-se a ele um pouco de água salgada. Já a adição de resinas (pinheiro, árvore símbolo de Dioniso) ao vinho, muito comum hoje, nunca praticado na antiguidade, vem ao que parece de tempos mais próximos de nós. Hoje, frequentemente, encontramos também vinhos aromatizados com tomilho, hortelã ou canela.

Não se praticava a fermentação em dornas de forma prolongada ou sistemática, o que sempre dificultava a sua conservação. Para preservar o precioso líquido era costume, em algumas regiões, juntar-se a ele um pouco de água salgada. Já a adição de resinas (pinheiro, árvore símbolo de Dioniso) ao vinho, muito comum hoje, nunca praticado na antiguidade, vem ao que parece de tempos mais próximos de nós. Hoje, frequentemente, encontramos também vinhos aromatizados com tomilho, hortelã ou canela.

O vinho, na antiguidade grega, destinado ao consumo local, era guardado em odres de pele de cabra ou de porco, enquanto o exportado era guardado em grandes bilhas de barro (pitoi), como os tonéis de hoje. Havia também as ânforas, igualmente de barro, cujas paredes internas eram revestidas com pez. Nas asas das ânforas eram marcados os nomes do vendedor e de certos magistrados locais, cujo selo garantia um prévio controle.

Os mais afamados vinhos gregos na antiguidade eram principalmente os de Tasos, Naxos, Quios, Lesbos e Rodes.  A exportação da bebida era muito regulamentada e protegida, sendo as fraudes severamente punidas. Raramente se bebia vinho puro (acratos). Antes de qualquer refeição, se fazia uma forte mistura com água num recipiente de boca larga denominado “cratera”. Os criados tiravam o vinho das “crateras” com grandes conchas de ponta recurvada, de metal ou barro, ou por meio de “oenochoes” (pequenos jarros), enchendo assim as taças.

A exportação da bebida era muito regulamentada e protegida, sendo as fraudes severamente punidas. Raramente se bebia vinho puro (acratos). Antes de qualquer refeição, se fazia uma forte mistura com água num recipiente de boca larga denominado “cratera”. Os criados tiravam o vinho das “crateras” com grandes conchas de ponta recurvada, de metal ou barro, ou por meio de “oenochoes” (pequenos jarros), enchendo assim as taças.

Numa peça grega do século IV, encontramos: “Para as pessoas sensatas preparo somente três crateras: uma, da saúde, que eles tomam antes; a segunda, do amor e do prazer; a terceira, do sono. Depois de terem esvaziado essa terceira, aqueles que se chamam sábios vão deitar-se. A quarta eu ignoro, pertence à insolência. A quinta é repleta de gritos. A sexta transborda de maldades e zombarias. A sétima tem os olhos inchados. A oitava é do meirinho. A nona é da bile. A décima é da loucura (mania). É essa que faz tropeçar porque, servida em recipiente estreito, passa facilmente uma rasteira em quem a esvaziou. O Dioniso bom e reto afasta-se desde a quarta cratera.”

DIONISO OU BACO

DIONISO OU BACO

MICHELANGELO MERISI (CARAVAGGIO - 1573-1610)

O que fica dos cultos de Dioniso, acima de tudo, como a grande divindade do vinho, é que com a sua proposta mística se rompia aquilo que os gregos chamavam de “meden agan”, o metro, a medida, a forma cristalizada na qual a personalidade das pessoas estava encerrada e que impedia as transformações, o acesso a um tipo de vida superior. Neste sentido, Dioniso apareceu como uma ameaça às elites gregas. Daí o conflito entre as suas propostas e as da religião oficial do mundo grego, especialmente de Atenas, de natureza apolínea. Dioniso falava de transformações das individualidades, de libertação do inferno pessoal em que cada um estava aprisionado. Era a antítese do mundo oficial, da aristocracia, fixada nos seus privilégios. As classes desfavorecidas, o proletariado, os pobres, as mulheres, os estrangeiros e mesmo os escravos, todos os que não tinham vez na “polis”. Enfim, logo se aproximaram do deus. O discurso que os evangelistas porão na boca de Jesus Cristo se aproximará bastante daquele que os gregos já haviam ouvido do filho de Sêmele. Os cultos dionisíacos, voltados principalmente para os humildes, acabarão por invadir a “polis” (Atenas), abolindo fronteiras, destruindo limites e barreiras.

Um dos grandes mitos gregos que aparece associado ao vinho é o de Ganimedes. Jovem príncipe troiano, belíssimo, foi raptado por Zeus na forma de uma águia para servir como escanção nos banquetes olímpicos. O nome grego Ganimedes vem de “ganos”, que significa o jorro brilhante do vinho quando escapa dos tonéis (pitoi). Mais tarde, Zeus, para que a memória de Ganimedes jamais se apagasse, o transformará na constelação de Aquário. Por isso, os nativos deste signo, os que o vivem superiormente, sempre se caracterizam por sua leveza, por uma espécie de volatilidade que lembra o vôo dos pássaros (a águia sempre aparece associada ao signo), pela necessidade que têm de romper as cadeias terrestres que os prendem, indo em direção do que está além, mais acima, adiante. Sempre uma idéia de transcendência, de elevação. Além disso, Aquário é o signo das afinidades eletivas, da vida comunitária, fraternal, do ágape, do qual o vinho é grande agente catalisador.

olímpicos. O nome grego Ganimedes vem de “ganos”, que significa o jorro brilhante do vinho quando escapa dos tonéis (pitoi). Mais tarde, Zeus, para que a memória de Ganimedes jamais se apagasse, o transformará na constelação de Aquário. Por isso, os nativos deste signo, os que o vivem superiormente, sempre se caracterizam por sua leveza, por uma espécie de volatilidade que lembra o vôo dos pássaros (a águia sempre aparece associada ao signo), pela necessidade que têm de romper as cadeias terrestres que os prendem, indo em direção do que está além, mais acima, adiante. Sempre uma idéia de transcendência, de elevação. Além disso, Aquário é o signo das afinidades eletivas, da vida comunitária, fraternal, do ágape, do qual o vinho é grande agente catalisador.

Uma grande figura que se aproximou do vinho, no fim da alta Idade Média, foi Hildegarde von Bingen (1098-1179), santa e mística, versada nas artes  médicas e autora de uma grande obra musical. Para ela, o vinho, acima de tudo, tinha importância como símbolo. Para justificar esta importância, a Sibila do Reno, como também era chamada, valia-se de uma passagem bíblica sobre Noé. Dizia ela que a Terra, que antes de Noé fora corrompida pelo sangue de Abel, produzira depois uma seiva nova, o vinho, para que a sabedoria reiniciasse a sua obra. Abusar do vinho é naturalmente subverter o seu poder, pois seu grande segredo está na força que nele se esconde, que deve ser absorvida moderadamente. A vinha e o trigo, dizia Hildegarde, conforme os romanos observavam, crescem em função de um grande segredo, de uma força germinativa que possuem chamada “viriditas”, palavra que tanto significa verdor como força. Inúmeras referências sobre o vinho são encontradas na extensa obra da Sibila do Reno (também alinhada entre os melhores compositores medievais), merecendo referência especial as suas “Medicina Simples”, “Medicina Composta”, “Causas e Curas” etc.

médicas e autora de uma grande obra musical. Para ela, o vinho, acima de tudo, tinha importância como símbolo. Para justificar esta importância, a Sibila do Reno, como também era chamada, valia-se de uma passagem bíblica sobre Noé. Dizia ela que a Terra, que antes de Noé fora corrompida pelo sangue de Abel, produzira depois uma seiva nova, o vinho, para que a sabedoria reiniciasse a sua obra. Abusar do vinho é naturalmente subverter o seu poder, pois seu grande segredo está na força que nele se esconde, que deve ser absorvida moderadamente. A vinha e o trigo, dizia Hildegarde, conforme os romanos observavam, crescem em função de um grande segredo, de uma força germinativa que possuem chamada “viriditas”, palavra que tanto significa verdor como força. Inúmeras referências sobre o vinho são encontradas na extensa obra da Sibila do Reno (também alinhada entre os melhores compositores medievais), merecendo referência especial as suas “Medicina Simples”, “Medicina Composta”, “Causas e Curas” etc.

Por fim, dentre as grandes citações sobre o vinho, encontramos: 1) Não há alegria sem vinho (Talmud); 2) Primavera florida, sinto que vem; depressa enchei a cratera com vinho (Alceu, poeta grego); 3) Uma noite, a alma do vinho cantava nas garrafas (Charles Baudelaire, poeta francês); 4) O vinho é o leite dos velhos. Não sei se quem disse isto foi Cícero ou o bispo de Mondoñedo, mas não importa (Lope de Vega, dramaturgo espanhol); 5) Que tenhamos vinhos e mulheres, alegria e risadas, sermões e água com gás no dia seguinte (Byron, poeta inglês); 6) O vinho e a música sempre foram para mim um excelente saca-rolhas (Anton Tchekov, escritor russo); 7) No vinho está a verdade (Plínio, o Velho, naturalista latino); 8) O vinho me impele, o vinho louco, que faz cantar até mesmo o homem mais ajuizado e o faz rir languidamente; o vinho que o obriga a dançar, e extrai a palavra que fica melhor quando não dita (Homero, poeta grego); 9) O álcool cria no homem um heroísmo muito superior à ideologia e à paixão; não sem razão é chamado de espírito (G.P.Bona, escritor italiano); 10) E quem tem pressa? (Robert Bencheley, humorista americano; resposta que deu quando lhe perguntaram se sabia que o álcool causava uma morte lenta); 11) O vinho faz bom

3) Uma noite, a alma do vinho cantava nas garrafas (Charles Baudelaire, poeta francês); 4) O vinho é o leite dos velhos. Não sei se quem disse isto foi Cícero ou o bispo de Mondoñedo, mas não importa (Lope de Vega, dramaturgo espanhol); 5) Que tenhamos vinhos e mulheres, alegria e risadas, sermões e água com gás no dia seguinte (Byron, poeta inglês); 6) O vinho e a música sempre foram para mim um excelente saca-rolhas (Anton Tchekov, escritor russo); 7) No vinho está a verdade (Plínio, o Velho, naturalista latino); 8) O vinho me impele, o vinho louco, que faz cantar até mesmo o homem mais ajuizado e o faz rir languidamente; o vinho que o obriga a dançar, e extrai a palavra que fica melhor quando não dita (Homero, poeta grego); 9) O álcool cria no homem um heroísmo muito superior à ideologia e à paixão; não sem razão é chamado de espírito (G.P.Bona, escritor italiano); 10) E quem tem pressa? (Robert Bencheley, humorista americano; resposta que deu quando lhe perguntaram se sabia que o álcool causava uma morte lenta); 11) O vinho faz bom  sangue, bom sangue produz bom humor, bom humor faz nascer bons pensamentos, bons pensamentos dão origem a boas ações e boas ações nos conduzem a Deus (Rabelais, gênio francês); 12) Boa cozinha e bons vinhos, o paraíso sobre a Terra (Henri IV, rei da França); 13) Um grande vinho não é obra de um homem, é o resultado de uma constante e refinada tradição. Há mais de mil anos de história numa velha garrafa. O vinho é professor de gosto e, formando-nos na prática da atenção interior, é o liberador do espírito e o iluminador da inteligência (Paul Claudel, escritor francês); 14) No vinho está a verdade (Plínio, o Velho, naturalista latno.

sangue, bom sangue produz bom humor, bom humor faz nascer bons pensamentos, bons pensamentos dão origem a boas ações e boas ações nos conduzem a Deus (Rabelais, gênio francês); 12) Boa cozinha e bons vinhos, o paraíso sobre a Terra (Henri IV, rei da França); 13) Um grande vinho não é obra de um homem, é o resultado de uma constante e refinada tradição. Há mais de mil anos de história numa velha garrafa. O vinho é professor de gosto e, formando-nos na prática da atenção interior, é o liberador do espírito e o iluminador da inteligência (Paul Claudel, escritor francês); 14) No vinho está a verdade (Plínio, o Velho, naturalista latno.

Vinum Nostrum: a história do vinho em uma mostra em Florença

Arte, ciência e os mitos do vinho nas civilizações do mediterrâneo antigo. É isso o que promete a mostra Vinum Nostrum, no Palazzo Pitti em Florença até 30 de abril próximo. Da Mesopotâmia às

nossas mesas, dos ritos de comunhão à embriaguez, dos cultos às portas

de acesso à espiritualidade: o vinho e a uva são os verdadeiros

protagonistas.

Podem ser apreciadas esculturas, afrescos, mosaicos e objetos

arqueológicos, acompanhados pelos devidos aparatos multimídia, com

vídeos que contarão a mais que milenar história do vinho e sua relevante

influência nas culturas antigas. Através de um percurso cronológico, a

mostra ilustra a origem da viticultura, a sua afirmação com relativos

significados simbólicos, religiosos e culturais no mundo helênico, até a

produção e difusão do vinho em grande escala pelos romanos.

Graças à boa preservação das cidades em torno do vulcão Vesúvio, Pompéia tem uma seção especial, enquanto outros espaços ilustram a influência dos Fenícios e dos Etruscos,

importantíssimos na difusão do cultivo em todo o Mediterrâneo. Uma

mostra útil não só para a documentação científica de todo o ciclo de

produção, mas também para estimular o gosto, o olfato e a visão,

sentidos essenciais e que com o vinho mantém uma ligação muito íntima,

desde o início do mundo como o conhecemos.

Vinum Nostrum

Fotos: Museo Galileo

Fotos: Museo Galileo

História do vinho

As evidências arqueológicas sugerem que a mais antiga produção de

vinho teve lugar em vários locais da Geórgia, Irão e China entre 6 000 e

5 000 a.C..

As evidências arqueológicas tornam-se mais claras, e apontam para a

domesticação da videira, em sítios do Oriente Próximo, Suméria e Egipto,

no início da Idade do Bronze, desde aproximadamente 3 000 a.C.

As mais antigas evidências sugerindo a produção de vinho na Europa, e

entre as mais antigas do mundo, são originárias de sítios arqueológicos

naGrécia, datados de 6 500 a.C. De facto, várias fontes gregas, bem como

Plínio o Velho, descrevem como os antigos gregos utilizavam

gessoparcialmente desidratado antes da fermentação e um tipo de cal após

aquela com o propósito de diminuir a acidez. O escritor grego Teofrasto

é a mais antiga fonte conhecida a descrever esta prática de vinificação

entre os antigos gregos.

No Antigo Egipto o vinho tornou-se parte da história registada,

desempenhando um papel importante na vida cerimonial. O vinho teria sido

introduzido no Egipto pelos gregos. São também conhecidos vestígios de

vinho na China, datados do segundo e primeiro milénios a.C..

O vinho era comum na Grécia e Roma clássicas. Os antigos gregos

introduziram o cultivo de videiras, como a Vitis vinifera, nas suas

numerosas colónias na Itália, Sicília, França meridional, e Península

Ibérica. Dioniso era o deus grego do vinho e da diversão, e o vinho era

frequentemente mencionado nos escritos de Homero e Esopo. Muitas das

principais regiões vinhateiras da Europa Ocidental actual foram

estabelecidas pelos romanos. A tecnologia de fabrico do vinho melhorou

consideravelmente durante o tempo do Império Romano. Eram já então

conhecidas muitas variedades de uvas e de técnicas de cultivo, e foram

criados os barris para a armazenagem e transporte do vinho.

Desde o tempo dos romanos, pensava-se que o vinho (eventualmente

misturado com ervas e minerais) tivesse também propriedades medicinais.

Nesses tempos, não era invulgar dissolverem-sepérolas no vinho para

conseguir mais saúde. Cleópatra criou a sua própria lenda ao prometer a

Marco António que ela beberia o valor de uma província numa taça de

vinho, após o que bebeu uma valiosa pérola com uma taça de vinho.

Durante a Idade Média, a Igreja Cristã era uma firme apoiante do

vinho, o qual era necessário para a celebração da missa católica. Em

locais como a Alemanha, a cerveja foi banida e consideradapagã e

bárbara, enquanto que o consumo de vinho era visto como civilizado e

como sinal de conversão. O vinho era proibido pelo Islão, mas após os

primeiros avanços de Geber e outros químicos muçulmanos sobre a

destilação do vinho, este passou a ter outros usos, incluindo cosméticos

e medicinais. De facto, o cientista e filósofo persa do século X

Al-Biruni descreveu várias receitas em que o vinho era misturado com

ervas, minerais e até mesmo gemas, com fins medicinais. O vinho era tão

venerado e o seu efeito tão temido que foram elaboradas teorias sobre

qual seria a melhor gema para fabricar taças para contrariar os seus

efeitos secundários considerados indesejáveis. Muitos cientistas

clássicos como Al-Biruni, Teofrasto, Georg Agricola, Albertus Magnus bem

como autores mais recentes como George Frederick Kunz descrevem os

muitos usos talismânicos e medicinais do vinho combinado com minerais

As evidências arqueológicas sugerem que a mais antiga produção de

vinho teve lugar em vários locais da Geórgia, Irão e China entre 6 000 e

5 000 a.C..

As evidências arqueológicas tornam-se mais claras, e apontam para a

domesticação da videira, em sítios do Oriente Próximo, Suméria e Egipto,

no início da Idade do Bronze, desde aproximadamente 3 000 a.C.

As mais antigas evidências sugerindo a produção de vinho na Europa, e

entre as mais antigas do mundo, são originárias de sítios arqueológicos

naGrécia, datados de 6 500 a.C. De facto, várias fontes gregas, bem como

Plínio o Velho, descrevem como os antigos gregos utilizavam

gessoparcialmente desidratado antes da fermentação e um tipo de cal após

aquela com o propósito de diminuir a acidez. O escritor grego Teofrasto

é a mais antiga fonte conhecida a descrever esta prática de vinificação

entre os antigos gregos.

No Antigo Egipto o vinho tornou-se parte da história registada,

desempenhando um papel importante na vida cerimonial. O vinho teria sido

introduzido no Egipto pelos gregos. São também conhecidos vestígios de

vinho na China, datados do segundo e primeiro milénios a.C..

O vinho era comum na Grécia e Roma clássicas. Os antigos gregos

introduziram o cultivo de videiras, como a Vitis vinifera, nas suas

numerosas colónias na Itália, Sicília, França meridional, e Península

Ibérica. Dioniso era o deus grego do vinho e da diversão, e o vinho era

frequentemente mencionado nos escritos de Homero e Esopo. Muitas das

principais regiões vinhateiras da Europa Ocidental actual foram

estabelecidas pelos romanos. A tecnologia de fabrico do vinho melhorou

consideravelmente durante o tempo do Império Romano. Eram já então

conhecidas muitas variedades de uvas e de técnicas de cultivo, e foram

criados os barris para a armazenagem e transporte do vinho.

Desde o tempo dos romanos, pensava-se que o vinho (eventualmente

misturado com ervas e minerais) tivesse também propriedades medicinais.

Nesses tempos, não era invulgar dissolverem-sepérolas no vinho para

conseguir mais saúde. Cleópatra criou a sua própria lenda ao prometer a

Marco António que ela beberia o valor de uma província numa taça de

vinho, após o que bebeu uma valiosa pérola com uma taça de vinho.

Durante a Idade Média, a Igreja Cristã era uma firme apoiante do

vinho, o qual era necessário para a celebração da missa católica. Em

locais como a Alemanha, a cerveja foi banida e consideradapagã e

bárbara, enquanto que o consumo de vinho era visto como civilizado e

como sinal de conversão. O vinho era proibido pelo Islão, mas após os

primeiros avanços de Geber e outros químicos muçulmanos sobre a

destilação do vinho, este passou a ter outros usos, incluindo cosméticos

e medicinais. De facto, o cientista e filósofo persa do século X

Al-Biruni descreveu várias receitas em que o vinho era misturado com

ervas, minerais e até mesmo gemas, com fins medicinais. O vinho era tão

venerado e o seu efeito tão temido que foram elaboradas teorias sobre

qual seria a melhor gema para fabricar taças para contrariar os seus

efeitos secundários considerados indesejáveis. Muitos cientistas

clássicos como Al-Biruni, Teofrasto, Georg Agricola, Albertus Magnus bem

como autores mais recentes como George Frederick Kunz descrevem os

muitos usos talismânicos e medicinais do vinho combinado com minerais

No princípio era a anfora

A história e a utilização da barrica de carvalho. Primeira parte.

A

arqueologia é uma ciência que busca, descobre e data objetos. Sua

origem como é relativamente nova, remonta a segunda metade do século

XIX. A partir desta época nos foi revelada a antiguidade, há muito

oculta, conhecida apenas por citações em antigos poemas e textos

bíblicos. No início os arqueólogos mais se pareciam com saqueadores ou

caçadores de tesouro e eram amadores, apenas no século XX se tornaria

uma ciência voltada para o estudo e a preservação.

O

Vale dos Reis, no Egito, Pompéia e Herculano, na Itália, antigas

civilizações na Turquia, Palestina, Oriente Médio, inúmeros povoamentos

gregos, em todo o Mar Mediterrâneo e antiqüíssimos ajuntamentos na

Mesopotâmia vieram à luz, retiradas da poeira da história, e consigo

trouxeram milhares de artefatos de uso cotidiano que nos fizeram

descobrir sua utilidade e nos deram um vislumbre sobre como eram os

povos antigos, o que comiam, como se divertiam, que hábitos sociais

cultivavam. Em quase todas as descobertas, sempre presente, estava o

vinho.

O Mar Mediterrâneo cobre uma

área que se estende desde o Oceano Atlântico até a Palestina, banhando o

sul da Europa, o norte da África e o inicio – ou o fim – da Ásia. O

Mediterrâneo foi o estimulador do intercambio entre inúmeros povos e a

mola propulsora da civilização ocidental. Por ele circulavam

mercadorias, hábitos, insumos agrícolas, conhecimentos matemáticos, e as

bases para a estruturação de inúmeros povos. Uma das mercadorias mais

desejadas era o vinho, produzido por todos os habitantes da região:

egípcios, cananeus, fenícios, cartagineses, cretenses e judeus, mas de

todos estes povos os que mais se aplicaram à produção e ao consumo de

vinho foram os gregos. Na região do Egeu escavações revelaram adegas

capazes de armazenar até sessenta mil litros de vinho, cujo valor nos é

impossível calcular.

Mas apesar

deste frenético comercio, o transporte era difícil e precário, e

armazenar a bebida também era um problema. Os recipientes utilizados

eram de pequena capacidade e os mais comuns eram a ânfora, para

transporte local, o dolium para transporte em carroças ou barcos, e o

odre, para o consumo e transporte pessoal. O odre era uma peça de couro

curtido, sem costura, feita do estomago da cabra ou de animal similar,

podia chegar até sete litros, mas geralmente não ultrapassava os 4

litros. A ânfora era o utensílio mais usado, era um vaso de argila seca

em fornos, revestida de resina, com abas e base pontuda. O tamanho podia

variar entre cinco e 30 litros, embora houvesse recipientes maiores, o

que era raro. O dolium era uma peça de transporte, com suporte de ferro

para sustentação, geralmente fixa, e sua capacidade era maior que a da

ânfora e nunca inferior a 50 litros, podendo atingir os 200 litros.

O

transporte era terrível. O barro quebrava com facilidade, por mais

grosso que fosse, e a perda de precioso liquido era freqüente, além de

exigir que as ânforas maiores fossem transportadas nos ombros de duas

pessoas, exigindo muito esforço humano para abastecer os sedentos

compradores. Quanto maior o volume, mais grossa a parede do vaso. Uma

ânfora de vinte litros chegava a pesar mais de quarenta quilos, e

proteger tamanha peça nas duras viagens em estradas esburacadas em

carroças puxadas por bois, sem os modernos sistemas de suspensão, era

tarefa duríssima. Isso explica por que a maioria das descobertas de

antigas prensas e lagares está às margens de rios e próximas ao mar:

tentativa desesperada de minimizar as perdas. Mas o problema não termina

no embarque, continua. Relatos informam que uma barcaça zarpava com 100

ânforas e atracava em seu destino com menos de sessenta, o restante se

perdia no caminho por conta do soçobrar da embarcação ao ritmo dos

fortes ventos e das ondas. A logística determinava que o transporte

devesse ser feito apenas em pequenas embarcações e a curta distancia o

que tornava o vinho raro, caro, um luxo, embora houvesse relativa

abundancia. Não há indícios sobre quem teria inventado esse recipiente,

sabe-se apenas que essa estranha peça dominou o transporte e a

armazenagem do vinho por toda a antiguidade, até a conquista da Gália

pelos romanos, sob Julio César, por volta do ano 50 a. C.

A barrica de carvalho

A

barrica, invenção dos celtas da Gália, atual França, substituiu a

ânfora, o dolium e o odre no transporte do vinho, e por seculos foi essa

a sua utilidade. Com o passar do tempo os produtores e comerciantes

perceberam que a bebida se aprimorava mais na madeira que na jarra e seu

uso como recipiente de afinamento foi sendo aperfeiçoado e

sistematicamente aplicado.

As

primeiras barricas eram parecidas com as de hoje em dia, formada de

ripas curvas presas por meio de uma corda e tiras de couro, até que os

romanos a aperfeiçoaram e substituíram as coras e tiras de couro por

argolas de ferro ou de bronze, técnica até hoje aplicada na confecção do

barril.

Os antigos produtores e

comerciantes de vinho passaram a utilizar a barrica em todos os estágios

do vinho, pois a madeira era durável, abundante e além de tudo conferia

à bebida notas complexas de aroma e sabor, mas apesar de todos os

benefícios havia inconvenientes e o maior deles era a oxidação, e não

demorou muito para que descobrissem que a madeira também podia

desequilibrar o vinho. A natureza porosa do lenho permite o intercambio

com o oxigênio, além disso, o álcool é um poderoso solvente e enquanto

estiver em contato irá absorver resinas, óleos e sabores da barrica, e

isso sempre foi um problema com o qual qualquer pessoa que se aventurou a

fazer vinho teve que lidar, pelo menos até o século XX.

O

vinho possui nascimento, juventude, maturidade e morte e os enólogos

sempre desejaram desacelerar este processo, pois desta forma seu produto

teria maior durabilidade, as chances de vendê-lo saudável seriam

melhores, e melhoraria seu comercio, mas como frear o oxigênio, este

implacável inimigo da longevidade? Uma das soluções foi a utilização de

garrafas de vidro, mas este insumo era raro, dependia de fornos

poderosos e o volume era pequeno, tornando a operação demasiadamente

cara. De fato a garrafa só se tornou viável para vinhos de preço baixo

há menos de 100 anos. Mas o século XX traria a solução: enormes cubas de

aço inoxidável. No inicio os tanques eram usados como deposito de

combustível dos encouraçados, mas logo seu uso foi aplicado na indústria

alimentícia, sendo indispensável parceiro do vinho. Impermeável,

durável, de fácil manutenção, capacidade para grandes volumes e, uma

característica importantíssima: eliminava o contato da bebida com o

nocivo oxigênio. O vinho daria seu salto para a modernidade. Estava

estabelecido o padrão que vigora até hoje: o vinho é fermentado em

tanques de aço, amadurecido por um determinado período em madeira,

depois retorna para o tanque de aço até ser engarrafado. Pela primeira

vez na historia provamos um vinho puro, sem estar oxidado ou envelhecido

pelo excesso de contato com a madeira. Mesmo os grandes vinhos não

ultrapassam os 24 meses em amadurecimento, enquanto que os vinhos

ligeiros e de médio corpo estagiam entre três e doze meses. Podemos

afirmar, sem erro, que mais de 70% do vinho produzido no mundo não

ultrapassa os doze meses em contato com a madeira.

Não

perca na próxima edição da revista Wine: os tipos de carvalho, suas

características e as alternativas para esta madeira cada dia mais

escassa e cara

Postado por IBRAHIM MOHAMMAD FATAH !

A linha Anella Andreani, da vinícola Botter Carlo & C. Spa, inclui as variedades de vinhos mais apreciadas pelo paladar brasileiro e tem ótima relação qualidade-preço: Frascati, Lambrusco, Bardolino, Prosecco e Valpolicella estão entre as opções que desembarcam por aqui.aqui.

A Quinta da Aveleda é uma empresa familiar que há mais de 3 séculos se dedica à cultura do vinho. Situada na região dos vinhos verdes, seu nome refere-se às uvas Aveleda, que provêm do local. Líder no mercado de vinhos verdes e uma das 3 maiores empresas vitivinícolas do país, também produz a famosa aguardente Adega Velha e um vinho do Douro chamado Charamba.

A Fattoria Lisini di S. Angelo in Colle é uma das mais antigas da região de Montalcino. As terras da vinícola circurdam uma antiga residência de campo da família, cuja casa é caracterizada por uma torre datada do ano de 1300. A fazenda Lisini tem histórico de qualidade e consistência de seus vinhos, provenientes de vinhedos próprios de privilegiada localizaçã

Claudio Fiore, filho de um dos mais respeitados enólogos-consultores da Itália, Vittorio Fiore, comanda a Castelluccio, vinícola de tradição no local desde que ela foi comprada pela família em 1999. Ao conhecer cada vez mais a região, Claudio se encantou por um antigo e precioso vinhedo situado nas proximidades e resolveu comprá-lo em sociedade com sua mulher, Veruska.